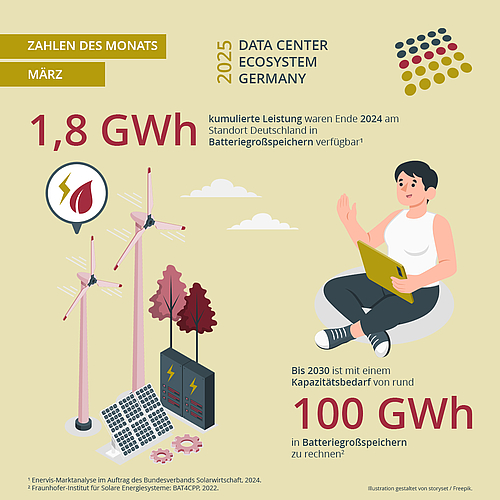

Wussten Sie schon? Bis Ende 2026 ist eine Verfünffachung der installierten Kapazitäten von Batteriegroßspeichern zu erwarten – von aktuell 1,8 GWh auf rund 8,6 GWh kumulierte Leistung.

Zum Vergleich¹:

- 2020: 0,6 GWh

- 2021: 0,7 GWh

- 2022: 1,2 GWh

- 2023: 1,4 GWh

- 2024: 1.8 GWh

Was bedeutet das konkret?

Nicht nur technologische Fortschritte und Skaleneffekte treiben den Ausbau voran – auch die deutlich gesunkenen Durchschnittskosten² für Speicherkapazitäten spielen eine zentrale Rolle:

- 2010: 1.290 €/kWh

- 2014: 635 €/kWh

- 2023: 129 €/kWh

Chancen & Herausforderungen

Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme rechnet bis 2030 mit einem Kapazitätsbedarf von 100 GWh an Batteriegroßspeichern – notwendig, um die steigenden Anforderungen an ein flexibles und resilientes Energienetz zu erfüllen.

Ein solches Netz entsteht jedoch nicht von allein: Trotz sinkender Kosten und zahlreicher Großprojekte in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt bleiben Politik und Energiewirtschaft gefordert, Rahmenbedingungen und Investitionen besser aufeinander abzustimmen – und den Netzausbau zügig und zielgerichtet voranzutreiben.

Denn: Ein stabiles Stromnetz ist nicht nur Grundlage für die Energiewende – es ist ebenso entscheidend für den verlässlichen Betrieb von Rechenzentren und damit für eine leistungsfähige digitale Infrastruktur.

¹ Enervis-Marktanalyse im Auftrag des Bundesverbands Solarwirtschaft

² International Energy Agency: Batteries and Secure Energy Transitions – World Energy Outlook Special Report